ホーム > 関連施設・センター > 研究力向上支援センター > 若きトップサイエンティストの挑戦 > vol14 高島友弥先生(発生・再生医学講座 特別研究員-PD)

ここから本文です。

vol.14 高島友弥先生(発生・再生医学講座 特別研究員-PD)

Research Story, vol.14

奈良県立医科大学 発生・再生医学講座

特別研究員(PD) 高島友弥先生

日本学術振興会(JSPS) 特別研究員-PD (2024年4月採択)

発生・再生医学講座の特別研究員である高島友弥先生はこの令和6年4月から日本学術振興会 特別研究員-PD(学振PD)として研究されています。学振PDは我が国における優秀なポストドクターとして認知されており、令和6年度の採択率は23.4%と狭き門を通っての採択となりました。今回は、学振PDでの採択課題「卵巣オルガノイドを用いた卵巣予備能の形成機構の解明」を中心に高島先生の研究についてお話をお伺いしました。また、本学で学振PDをするメリットについてもお伺いしました。

【日本学術振興会 特別研究員-PD とは】

優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることは、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者を育成するうえで極めて重要なことであり、独立行政法人日本学術振興会では、博士の学位取得者で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望するものを「特別研究員-PD」に採用し、支援を実施しています。また、特別研究員-PDが行う研究に対しては、「科学研究費助成事業(特別研究員奨励費)」による助成を行います。

➀学振特別研究員-PD(学振PD)の採択おめでとうございます。先ず、今回採択された学振PDの研究テーマについて専門領域以外の方でも理解できるようにご紹介いただけますか。

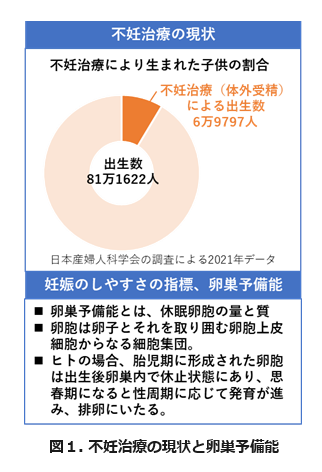

→ありがとうございます。今回の採択された研究テーマは、「卵巣オルガノイドを用いた卵巣予備能の形成機構の解明」というものです。一般の方には耳慣れない単語が並んでいますが、まず「卵巣予備能」についてご説明します(図1)。

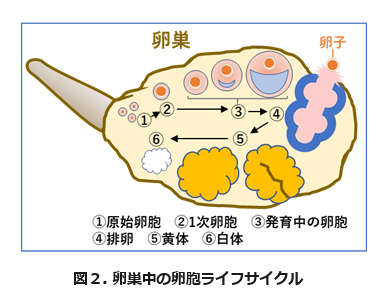

卵子の元となる卵母細胞は、生まれた時には既に産生されており、その後、増殖することはありません。卵巣中の卵母細胞は、周囲の支持細胞と「卵胞」と呼ばれる構造体を形成し、性周期に応答して活性化するまで長期にわたる休眠状態を維持します(図2)。この卵巣に保存されている休眠卵胞の量および質は、卵巣が卵子を作り出す能力に等しく、これを「卵巣予備能」と呼んでいます。

卵巣予備能の形成や機能を正確に理解することは、早発性卵巣不全などの不妊症や、加齢による卵子の品質低下、また小児・AYA世代のがん患者の妊孕性維持など、多様な生殖医療分野の課題に密接にリンクしています。しかし、一連のプロセスを司る分子メカニズムは未だ明らかになっておらず、新しい診断法・治療法の確立や病態の理解のためにも全容解明が求められ ています。

ています。

私の研究では、この卵巣予備能の形成や維持に関わるメカニズムをゲノムレベルで解明することを目指します。そのために使用するのが「卵巣オルガノイド」です。卵巣オルガノイドとは、ES細胞から誘導した卵母細胞を卵巣支持細胞と混ぜ合わせ、三次元的に培養することで作り出したミニチュアの卵巣モデル(オルガノイド)です。これを使うことで、実際の卵巣内で起きていることを試験管内・顕微鏡視野下で再現し、詳細に研究することが可能となります。今回の実験計画では、ES細胞から作り出した卵子が受精、発生する能力までの解析をマウスES細胞を用いて行います。この研究により、卵巣予備能の低下を防ぐための新しい治療法や予防策の開発に繋がることを期待しています。例えば、不妊治療の新しいアプローチや、加齢による卵巣機能の低下を遅らせる方法の発見などが考えられます。

(高島先生)

②現在の研究テーマに興味を持ったきっかけはどのようなものでしょうか。

→高校生の時から、生き物の多様性や生命の連続性に興味をもっており、東京農業大学バイオサイエンス学科に進学しました。学部2年生の時に、マウスの卵子と精子を採取して、シャーレの中で受精させる、いわゆる体外受精を行う実習がありました。自らの手でマウス卵子を操作し、顕微鏡を通して、その卵子が受精、分裂し、成長していく様を目の当たりにし、生命の神秘に魅了されました。この実習を担当されたのが、その後の研究室配属から博士号取得までお世話になる尾畑やよい教授でした。

大学院では、卵子が作られるメカニズムの研究に没頭しました。博士課程での研究は、権威ある生殖医学の専門誌“Reproduction”に「Effect of in vitro growth on mouse oocyte competency, mitochondria and transcriptome.(doi: 10.1530/REP-21-0209.)」として発表しました。幸い、多くの人に読んでいただき2021年のReproduction誌年間最優秀論文賞受賞の栄誉に浴することができました。また、受賞講演として英国生殖医学会が主催するFertility 2023に招待いただき発表の機会をいただきました。海外での初めての研究発表であり、また日本からの参加者も他にいない環境で、とても緊張しましたが、多くのことを学ぶ良い経験になりました。とくに、「あなたの論文を読んだよ」と色々な研究者から話しかけていただき、博士号を取得したばかりの私は、「自分の研究成果がこんなにも他人に届いているとは…」と驚いたことを覚えています。自分が世に送り出した研究成果が世界中の人々に届いているのだと実感できました。今は、自分の研究成果が、研究者コミュニティだけでなく、世間一般の方々まで届くような研究をしたい、さらには臨床応用などを通して患者様まで届いてほしい、と思って日々研究しています。

③発生・再生医学講座を受け入れ機関として選ばれた理由は何でしょうか。

→研究室を主宰する栗本一基先生のことは、2018年に奈良医大で発生・再生医学講座を立ち上げる以前から存じ上げていました。栗本先生は、着任前、京都大学の斎藤通紀研究室という本邦の生殖細胞研究におけるトップラボで多数の研究成果をあげられていました。当時、学生だった私は、栗本先生の研究報告に大変感銘を受けました。

その後、発生再生医学講座の発足を知り、栗本研の微量解析技術と生殖細胞誘導技術に、私が培ってきた卵母細胞の培養技術を組み合わせることで、体外培養(卵巣オルガノイド)を活用した画期的な卵子研究が可能となり、この研究分野に大きな貢献ができると考えました。その後、栗本先生やラボメンバーの研究スタイルや情熱をお伺いし、ここならやりたい研究が思う存分できそうだと強く感じました。そこで、栗本先生に大学院卒業後の進路として研究室への参加を打診したところ快く受け入れていただきました。学振PDに採択され、これから3年間じっくりと腰を据えてここで研究ができることを大変嬉しく思っています。実は昨年は学振PDに落ちており、どうなるものかとかなり気をもみましたが、今回採択されて本当によかったです。自分の拙い申請書に向き合ってアドバイスをし続けてくれた栗本先生と、助教の長岡先生には本当に感謝しています。

(インタビューの様子)

④発生・再生医学講座(栗本研)はどのような研究室ですか。

→野心的なチャレンジャーシップを感じるラボです。また人材と実験機器の両面で充実しています。研究のバックグラウンドや専門性は異なるものの「卵子・卵巣」というキーワードを中心とし、お互いのスキルや知識が高い相乗効果を生み出していると感じます。栗本研には、「組織切片から高解像度にシングルセル解析する技術の開発」と「卵子バイオロジーの研究」の2本の軸があると思っています。学内の方々には、前者の技術開発・バイオインフォマティクス解析の印象が強いのだと思いますが、それだけではなく、開発した解析技術やオルガノイド誘導技術など専門性の高いアプローチで卵子・卵巣の研究を展開しています。ポスドクの立場で言うのも恐縮ですが、卵子や不妊の分子生物学的な研究に興味がある方、本気で基礎研究に取り組みたい方がいたら、とてもお勧めできる環境です。もし興味があれば栗本研まで来てみてください。

⑤学振特別研究員-PDとして意気込みをお伺いできますか。

→まず、栗本先生と発生・再生医学講座のメンバーには学振特別研究員として受け入れていただき感謝いたします。また、奈良医大ではこの受 け入れに当たって、日本学術振興会の新制度「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」に登録し、奈良医大での雇用という新しい枠組みを作っていただきました。これまでの学振研究員は、雇用形態が不安定な点が問題にあげられていましたが、この新制度により大学雇用の研究者として、安定した身分で研究に集中することができるようになりました。自分の学振PD採択(10月)から雇用開始(4月)までのタイトなスケジュールの中、ご尽力いただいた大学関係者に深く感謝しております。

け入れに当たって、日本学術振興会の新制度「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」に登録し、奈良医大での雇用という新しい枠組みを作っていただきました。これまでの学振研究員は、雇用形態が不安定な点が問題にあげられていましたが、この新制度により大学雇用の研究者として、安定した身分で研究に集中することができるようになりました。自分の学振PD採択(10月)から雇用開始(4月)までのタイトなスケジュールの中、ご尽力いただいた大学関係者に深く感謝しております。

学振PD制度は若手研究者にとって大変に素晴らしい制度で、奈良県立医科大学でもどんどん学振PDの仲間が増えていって欲しいと思っています。今回インタビューをお引き受けしたのもそれを是非お伝えしたかった事もあります。

奈良医大で基礎研究がより活発化するためには、学生の教育のみならず、優秀な若手研究者を積極的に呼び込む必要があると感じます。奈良医大が有する貴重なリソースや、充実した研究環境は、独自性の高い研究を展開する上で大きなアドバンテージだと思っています。また奈良医大の学生にとっても、こうした若手研究者との交流や、一緒に研究に打ち込んだ経験は、サイエンスリテラシー教育という点で大きな利点になると思います。こうした若手研究者層の人流を活性化させ、本学の研究力を向上させるためにも学振PDは良い制度だと思います。

大学には積極的な広報活動や、環境の充実化(給与面の更なる整備を含む)を期待します。是非、学外からも学振PDとして本学に若手研究者が集まって欲しいと思います。

§ § § 発生・再生医学講座 栗本一基 教授へのインタビュー § § §

・今回は、高島先生の受け入れ研究室である発生・再生医学講座の栗本一基教授にもお話をお伺いしました。

1⃣まず、栗本研究室の研究内容を教えていただけるでしょうか。

→私の研究室では発生学、再生医学に興味を持っています。特に、生殖細胞で ある卵子の発生過程を分析的アプローチと構成的アプローチを組み合わせて研究しています。生殖細胞である精子と卵子はそれぞれ1つの細胞が受精し、個体へと発生します。つまり1つの細胞が持つ特性が生殖細胞にとって重要になります。現在はマウスをモデルに研究を進めていますが、それがヒトの生殖細胞でどれくらい同じでどれくらい違うのか、興味を持っています。ヒトバイオロジーへの展開を見据えて、本学の産婦人科学講座との共同研究も開始しました。

ある卵子の発生過程を分析的アプローチと構成的アプローチを組み合わせて研究しています。生殖細胞である精子と卵子はそれぞれ1つの細胞が受精し、個体へと発生します。つまり1つの細胞が持つ特性が生殖細胞にとって重要になります。現在はマウスをモデルに研究を進めていますが、それがヒトの生殖細胞でどれくらい同じでどれくらい違うのか、興味を持っています。ヒトバイオロジーへの展開を見据えて、本学の産婦人科学講座との共同研究も開始しました。

2⃣今回高島先生が学振PDに採択されましたが、この制度をどのようにお考えですか。

→基礎研究分野の若手研究者を育成する上では、なくてはならない制度だと思います。ある程度安定し![]() た生活基盤があることで、自律的、自発的に研究するという研究者が持つべき素養を身につけられると思います。ただ、現行では3年の支援に留まっている点は残念に思っています。若手研究者が5年程度研究に没頭できるように学振PDが継続できる制度に拡張してもらえると、さらに有用なものになるのではないでしょうか。新しい環境に移って3年で成果を出すのはかなり難しいと思います。準備の期間と成果のまとめなどの時間を前後に見込むと実質1年程度しか研究に集中できないのではないでしょうか。研究には必ず波があり、いい時があれば悪い時もあります。だからこそ長く続けていくことが重要だと思います。今回学振PDに採択された高島先生にも、私の研究室でやりたい実験をやりたいだけ少しでも長くできるよう、サポートしていきたいと思います。

た生活基盤があることで、自律的、自発的に研究するという研究者が持つべき素養を身につけられると思います。ただ、現行では3年の支援に留まっている点は残念に思っています。若手研究者が5年程度研究に没頭できるように学振PDが継続できる制度に拡張してもらえると、さらに有用なものになるのではないでしょうか。新しい環境に移って3年で成果を出すのはかなり難しいと思います。準備の期間と成果のまとめなどの時間を前後に見込むと実質1年程度しか研究に集中できないのではないでしょうか。研究には必ず波があり、いい時があれば悪い時もあります。だからこそ長く続けていくことが重要だと思います。今回学振PDに採択された高島先生にも、私の研究室でやりたい実験をやりたいだけ少しでも長くできるよう、サポートしていきたいと思います。

3⃣最後に、栗本研の未来の若手ポスドクメンバーにメッセージをお願いします。

→私が研究室を運営するうえで心がけているのは、研究室のメンバーになるべく研究に集中できる環境を提供することです。また、メンバーには自分の得意な技術・分野を生かして、自分がやりたい研究課題を自主性をもって選び、進めてほしいと考えています。1から10まで指示がないと研究ができないようでは一人前の研究者にはなれません。自発的に研究してもらうことが重要だと考えていますし、それが研究の醍醐味だと思います。一方で、研究室では、お互いの研究テーマが相補的に少しずつ重なり合うように配慮しています。それによって、メンバーそれぞれと研究室全体の研究が相乗的に発展していく未来を期待しています。高島先生は実験も得意で、まさにこのポスドク像とぴったりあった人物です。高島先生のようなポスドクが新しく入ってきてくれるのを楽しみにしています。

以上

【発生・再生医学講座【栗本研】のホームページ】: 栗本一基 研究室 発生再生医学講座 奈良県立医科大学 (google.com)

(インタビュー後記)

キラキラした目でハキハキお話しをされる高島先生からは未来に対する希望の光が溢れていました。新年度第1回目のインタビューで我々も大きなエネルギーを高島先生からいただきました。生殖細胞である卵子と精子が受精することで新しい個体が発生し、命が脈々とつながるプロセスは、現代生命科学のフロンティアと言ってよく、高島先生からお伺いした最先端の研究に興奮をおぼえました。現在は約12人に1人が不妊治療による体外受精で生まれており、不妊治療が当たり前の社会になっています。高島先生を突き動かす研究へのモチベーションは学術的な興味はもちろんですが、その先にヒトへの応用を見据えています。ヒトの生殖医療という最先端の研究を進めていく上では、社会との対話による理解が必要だとお話しする姿に高島先生の誠実なお人柄を見ました。高島先生のような意欲溢れる若い研究者が学振PDとして本学にどんどん集まり、研究がより活発になる未来を想像するとワクワクします。高島先生、そして栗本研の今後の研究の展開が気になって仕方ありません。

インタビューアー:研究力向上支援センター特命教授・URA 上村陽一郎

URA 垣脇成光

【高島友弥先生の論文】: Reproducion誌2022年最優秀論文賞(SRF-REPRODUCTION PRIZE 2022) https://doi.org/10.1530/REP-21-0209

お問い合わせ

公立大学法人奈良県立医科大学 研究力向上支援センター

〒634-8521 奈良県橿原市四条町840番地

電話番号:0744-22-3051

ファックス番号:0744-29-8021

〒634-8521 奈良県橿原市四条町840番地

〒634-8521 奈良県橿原市四条町840番地